ほとんどのフィリピン人は銀行口座にお金を預けていません。お金を預けるどころか、銀行口座そのものを持っていません。 フィリピン中央銀行の調査によれば、2017年の口座保有率は、わずか 22.6%でした。日本をはじめとする先進各国とは比較にならないほどの低い普及率です。

口座を持ったことがない約8割のフィリピン人は、銀行とは無縁の生活を送っています。彼らは過去に口座を開こうとしたこともなく、口座の作り方さえ知りません。

フィリピン人と銀行の関係は、銀行口座がなければ日常生活さえ成り立たない日本の事情とは大きくかけ離れています。

いったいなぜ、大半のフィリピン人は銀行口座を開き、お金を預けようとしないのでしょうか?

その理由をたどることで、フィリピンという国家の抱える深刻な問題が浮き彫りになってきます。

CONTENTS

一般に銀行口座保有率の低さは、 貧困の度合いが深いことを表しています。

貧困をなくすために世界規模で取り組んでいる活動として「金融包摂」があります。日本語にすると固い言葉ですが、”Financial Inclusion”を訳した言葉です。

「金融包摂」とは、貧困者や中小規模の事業者など、これまで基本的な金融サービスにアクセスすることが難しかった人々に、手頃なコストで金融サービスを提供していこうとする取り組みのことです。

近年、貧困を実際になくすために最貧困層の人々に小規模の無担保融資を行う取り組みが、世界的に広く展開されています。この活動を「マイクロファイナンス」と呼びます。「 マイクロファイナンス」も「金融包摂」の一種です。

「マイクロファイナンス」はフィリピンでも活発に行われており、最貧困層の人々のセーフティネットとして機能しています。

どんなきれいごとを並べるよりも、わずかな現金こそが貧困から抜け出す糧になることは、世界各地で実証されています。

世界銀行グループの前総裁を務めたジム・ヨン・キムは「 金融サービスへのアクセスは、貧困からの脱却を後押しする。我々は、2020年までに全ての人に金融アクセスを普及させるという極めて意欲的な目標を設定した。そして今、この目標に大きな前進が見られる」と述べています。

フィリピンでは、新たに開くことが難しい銀行口座に代えてマイクロファイナンス専用の口座が設けられているため、必ずしも銀行口座がなければ小口融資を受けられない状況にはないものの、貧困層に属する人々の多くが銀行口座を持つことで様々な救済が可能となり、貧困からの脱却を促すことは間違いありません。

フィリピンに横たわる貧困の格差を是正するためにも、口座保有率の上昇が期待されています。

しかし、これまで紹介しているように、フィリピンでは年度ごとの口座保有率こそゆるやかに伸びてはいるものの、全体としては開発途上国のなかでも明らかに低迷しています。

なぜフィリピンでは、口座保有率がこれほどまでに低いのでしょうか?

フィリピン留学、一歩踏み出せないあなたへ

フィリピンの留学エージェントを徹底比較&選び方を解説

これを見れば自分に合った留学エージェントがわかる!

フィリピン人が銀行口座を持たない、あるいは持てない理由として、Fast Facts: Filipinos and Moneyには7つの項目があげられています。

日本語に直すと、次のようになります。

1.お金がない 20%

2.口座を作る必要がない 18%

3.銀行を信頼していない 17%

4.銀行が家から遠い 16%

5.口座を開くために必要な書類を用意できない 10%

6.銀行員の対応が気に入らない 9%

7.口座の維持費用が高すぎる 9%

この7つの理由について、掘り下げて見てみましょう。

フィリピン人が銀行口座を持とうとしない理由のトップに「お金がない」があげられています。誰でも簡単に想像がつく答えといえるでしょう。

フィリピンという国は大多数の貧困層と一部の中間層、ごく少数の富裕層で成り立っています。2017年に行われた民間調査機関 SWS(Social Weather Station)の調査によると、フィリピン国内で「自分の家庭が貧しい」と答えた人の割合は47%にも上っています。

銀行口座を開くということは、お金を銀行に預けることを意味します。預金はお金に余裕があって、はじめてできるものです。

ほとんどの貧困層の人々には預金をする余裕などありません。家のなかにある小銭をかき集めさえすれば預金ぐらいできるだろうと考えるのは、あなたが日本人だからです。

2001年に「世界がもし100人の村だったら」という本がブームになりました。そこにはこんな記述があります。

もし銀行に預金があり、お財布にお金があり

家のどこかに小銭が入った入れ物があるなら……

あなたはこの世界の中でもっとも裕福な

上位8%のうちのひとりです

銀行に預金があること、財布にお金が入っていること、家のどこかに小銭を貯めておく入れ物があること、この3つを満たしているのは、世界の中でもっとも裕福な8%の人々だけです。

でも日本人であれば、誰もがこの3つを満たしていることでしょう。私たちはその状態を「裕福」と感じることなど、まずありません。

しかし、私たち 日本人が当たり前と思っているその状況を「なんて裕福で幸せなんだろう」とうらやましく見つめている人々が、世界中にあふれています。

世界の92%の人々は、日本人のような恵まれた状況にはおかれていません。その92%のなかに、大多数のフィリピン人が含まれています。

フィリピンの貧困層には小銭を貯める余裕などありません。小銭も含めて家のなかにあるお金をすべてかき集めて、その日に口にできるものを必死に探す毎日が続くだけです。

彼らの日々の暮らしのなかに「預金」という考えが潜り込む隙間は一切ありません。そもそも フィリピン全体で預金ができるほどの余裕がある人は、わずか20%ほどに過ぎません。

日本人では想像さえできない貧困の深さに、多くのフィリピン人は喘いでいます。銀行にお金を預けておく余裕など、大多数のフィリピン人は持ち合わせていないのです。

さらに物理的にもフィリピンで銀行口座を開くハードルは高く設定されています。口座を開くための最低預金額が設定されているからです。

日本の銀行で普通口座を開く際には、最低預金額の規定がありません。1円以上のお金を預けるだけで口座を開設できます。

ところがフィリピンは違います。各銀行によって最低預金額は異なりますが、2,000P(約4,000円)ほどの金額が設定されていることが一般的です(最近は5,000Pの銀行も多い)。

つまり、 最低でも2,000Pの所持金がなければ、口座を開設できません。

4,000円という金額は日本人からすれば取るに足らない金額ですが、首都マニラの最低賃金が500P(約1,000円)であることを考えると、4日分の労働の対価に値します。

仕事のない貧困層には手が届かない金額であることはもちろん、一部の中間層にとっても簡単に手放せる金額ではありません。

最低預金額の制度は、フィリピンで口座を設けるために越えなければいけない第一の関門です。

フィリピン人が口座を作らない理由の二つ目としてあげられているのが「口座を作る必要がない」です。

富裕層であれば安全のためにも銀行に預金をするという選択肢が浮かびますが、貧困層の人々にとってみれば、口座を作る意味などほとんどないのが現実です。

日本で銀行口座のない生活は、とても成り立たないように思えますが、フィリピンの社会は銀行に頼らなくても困らないようにできています。

そこで、私たちが銀行を必要とするのはどんなときかを考え、フィリピンと比べてみましょう。

- 給料の引き落とし -

たとえば日本では毎月の給料にしても銀行口座への振込が一般的です。フィリピンでも規模の大きな会社では口座への振込が行われていますが、フィリピン全体から見れば、ごく一部にとどまっています。

そもそも給料が銀行に振り込まれるような立派な会社に勤めることができたなら、その時点で貧困層から抜け出しています。学歴を持たない貧困層の人々が、そのような会社に就職できる可能性など限りなくゼロに近いのがフィリピンです。

フィリピンでは仕事の数が少なく、 仕事にありつくこと自体が難しい状況が続いています。たとえ仕事にありつけたとしても報酬は少額のため、現金で受け取れば事足ります。銀行口座への給料の振り込みなど、貧困層とは無縁の世界なのです。

- 公共料金などの自動引き落とし -

日本では公共料金などの自動引き落としにも口座が必須です。フィリピンにも公共料金を口座から引き落とすサービスがあります。しかし、その利用率は驚くほど低いのが現実です。

ちなみにあなたが、なんらかの料金を自動引き落としにしようと銀行を訪れたなら、対応に戸惑う銀行員の姿をきっと目にできることでしょう。

自動引き落としを利用するフィリピン人は、ほとんどいないため、大半の銀行員は自動引き落としの手続きをしたことが一度もありません。そのため、どんな書類を用意すればよいかもわからず、あたふたする羽目に陥ります。

なぜフィリピン人が自動引き落としを利用しないのかと言えば、システムそのものを信用していないからです。 一度自動引き落としが設定されると、サービスを解約したにもかかわらず延々と引き落としが続くかもしれないと心配するのが、普通のフィリピン人の感覚です。

そうなると自動引き落としを止め、超過分を取り戻すために、多くの時間と労力を費やさなければなりません。

そんな面倒な目にあわないように、フィリピン人ははじめから自動引き落としの設定はしないのです。

- 送金 -

では、送金はどうするのでしょうか?

送金するにしても受け取るにしても、日本では銀行を利用するのが一般的です。ところがフィリピンに、この事情は当てはまりません。

フィリピン人が送金の際に利用するのは、専ら質屋(Pawn Shop)です。フィリピンでは質屋が送金業務を担っています。

なぜなら銀行に比べて、送金手数料がかなり安く設定されているからです。しかも1ペソ(約2.6円)から送金できるため、少額の送金にもうってつけです。

銀行の数は少なく街中まで出向く必要がありますが、質屋はフィリピンの至るところで見かけます。 田舎でも、たいていは歩いて行ける近所に質屋があります。

一般庶民の送金は送金手数料も安く、身近な存在である質屋で事足ります。そこに銀行が入り込む隙間はありません。

海外出稼ぎ労働者から届く海外送金にしても、最近では手軽で、なおかつ送金手数料も安いビットコインへと流れています。最新テクノロジーが銀行の必要性を、ますます遠くに追いやっています。

- 融資 -

それなら、融資はどうでしょうか?

富裕層ではない 一般のフィリピン人が銀行から融資を受けることは、ほとんどありません。融資を受けるために必要な担保や保証人を用意できないからです。

フィリピンの庶民が借金の際に利用するのは、インド人が手がけるファイブシックスです。

ファイブシックスと呼ばれるのは「5で割って6返す」からです。かなりの高利貸しですが、基本的には無担保で借りられるため、庶民にとっての駆け込み寺になっています。

銀行で融資を受けられるのは一部の富裕層に限られるため、庶民にとっては無縁です。

- まとめ -

このように多くのフィリピン人にとって、銀行を利用する必然性は、ほぼありません。 「どうして銀行口座を作らないの?」と聞けば「銀行口座を作って何するの?」と、逆に不思議そうに聞き返されるのがフィリピンです。

ただし、先にふれたように貧困層の救済に「マイクロファイナンス」が活用されるなど、貧困層が口座を持つことで政府機関を通した小口融資が敏速に受けられる可能性が高まっています。今後の政府の取り組み次第では、貧困層の人々にも口座の必要性が高まりそうです。

フィリピン人と日本人では、銀行に対する信頼度がまったく異なります。たとえば「久しぶりに口座を確認したら、なぜか残高が急激に減っていた。どうやら銀行員が勝手に着服したらしい」と友人から聞いたとき、あなたならどう思うでしょうか?

多くの日本人は「そんなバカな、なにかの勘違いじゃないの?」と、まずは疑ってかかることでしょう。

ところがフィリピン人の多くは素直に信じ、同情を寄せてくれます。こうした反応からでも、日本人とフィリピン人が銀行に寄せる信頼度の違いを推し量ることができます。

実際のところ、使った覚えがないのに口座残高が減っているなんて話は、フィリピンでマレに耳にします。ネットの掲示板などにも、その手の話が書き込まれています。

そのほとんどは銀行員による着服ですが、 システムそのものの不備によって生じているケースもあるようです。

日本では考えられないことですが、銀行にそれなりの額を入れておくと、いつのまにか口座残高が減っていることもあり得るのがフィリピンです。

フィリピンに銀行口座を持っている場合は、定期的に残高をチェックする必要があります。身に覚えがないにもかかわらず減っている場合は、銀行に厳重な抗議を行うことです。調査の上、銀行側に非があったとわかれば返金されます。

銀行のトラブルは多々あるため、フィリピン人が銀行に寄せる信頼度はどうしても低くなりがちです。銀行員のモラルの問題もありますが、 インフラ整備が遅れていることも銀行の信頼度を落とす原因になっています。

ATMにしても、日本とは比較にならないほどお粗末です。ATM自体の故障もあれば、ネットワークがダウンすることで「not available」と表示されることもあります。そもそもATMにお金がない事もフィリピンでは珍しくありません(特に給料日後の朝一)。

「このカードはご使用になれません」と拒否され、キャッシュカードが戻ってこない、明細だけ出てきて現金は出てこない等々のトラブルが発生することもあります。

*大抵の場合は1分ぐらい待つと出てきますので、落ち着いてお待ち下さい。

また、ATMから引き出せる1日当たりの限度額も低く、セブ島であればほとんどの銀行ATMで1万ペソ(約2.6万円)程度です。

たとえば家族が病気や事故で緊急入院した際には、はじめに1万〜3万ペソ(約2.6万〜7.8万円)ほどの入院保証金が必要になります。保証金を用意できないと入院や手術を拒否されることもあるだけに、最悪、命に関わります。

日本人なら海外旅行保険やクレジットカードを持っていけば、すぐに対応してもらえますが、それらを持っていないフィリピン人は現金で支払うほかありません。

手術代は特に高く、病院やドクターによって異なりますが、帝王切開の出産は10万ペソ(約26万円)以上を支払う必要があります。そうなると銀行での引き出しです。

とはいえ、銀行に行ってもすぐに口座から現金を引き出せるとは限りません。 口座の保有率は低いにも関わらず、なぜか銀行はたいてい混み合っています。1時間ほど待たされることも、ざらです。それでも現金を手にできるなら、まだましです。

運悪くシステムダウンに見舞われると、もはやお手上げです。こうなると銀行に預けるよりも、現金で持っていた方がよほどましだと思わざるを得ません。

こうしたもろもろの事情が銀行の信頼度を地に落としています。それは富裕層にとっても同様です。

富裕層が銀行を信用できない最大の理由は、ペイオフの金額が低いことです。ペイオフとは、破綻(はたん)した金融機関に代わって預金保険機構が預金者に預金を一定額まで払い戻す制度のことです。

日本ではひとつの銀行につき1,000万円まで、ペイオフとして保証されます。しかし、 フィリピンのペイオフは50万ペソ(約130万円)にとどまっています。

富裕層にとって50万ペソ(約130万円)の保証では、なにも保証されていないことと変わりありません。

銀行に預金をすることで盗難の心配からは解放されますが、銀行破綻によってほぼ全額を失うリスクを新たに背負うことになるのです。

冒頭にフィリピンにおける預金額の分布を示した円グラフを掲げました。50万ペソ(約130万円)以上の預金をしているのが、わずか4%に過ぎない理由は、ペイオフで保証されるのが50万ペソ(約130万円)止まりだからこそです。

先進国と比べて開発途上国の銀行が破綻しやすいことは、説明するまでもありません。 ことに地域銀行は、簡単に潰れます。預金を失うリスクをものともせず、銀行を信頼して大金を預ける富裕層は、ごく一部に限られています。

その他の富裕層は50万ペソ(約130万円)ごとに複数の銀行に預金しています。しかし、それも面倒なため、ほとんどの富裕層は自宅に金庫をおいています。

銀行制度やインフラの抜本的な改革なくしては、フィリピン人の銀行に寄せる信頼度を回復することは難しそうです。

フィリピンの銀行は往来の多い街中に設置されることがほとんどです。そのため、郊外に住む一般庶民の家からは距離的に離れています。

運転手付きの自家用車をもつ富裕層であれば、銀行が家から遠くてもさほど苦にならないことでしょう。でも、庶民にとっては不便です。

歩いて行ける距離にはないためジプニーやバイクタクシーを利用するよりなく、その都度往復の交通費がかかります。毎日の食費にさえ事欠く貧困層ともなると、交通費を捻出することさえままなりません。

口座保有率が十分に高まれば住宅地の近くに銀行ができるかもしれませんが、現状では当分あり得ません。

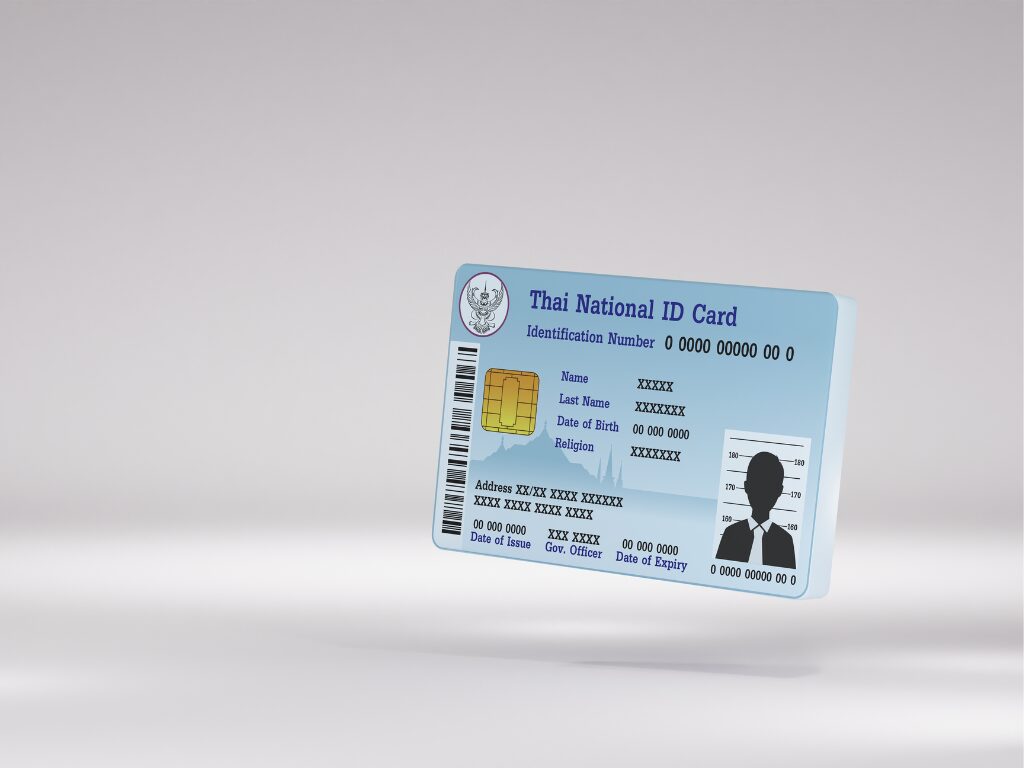

口座を新たに開くためには、いくつかの書類を提出しなければいけないことは、どの国であっても変わりありません。 マネーロンダリング(資金洗浄)や不正使用を避けるために、本人確認や住所確認を義務づけられていることが一般的です。

フィリピンではIDカードの提示が求められます。タイやインドでは国がIDカードを発行していますが、現在のところフィリピンにはそのような制度はありません(「国民ID制度」の施行は決まっています)。

現在、フィリピンには政府や事業の取引向けに30種類を越えるIDが身分証明として使われています。日本人になじみ深いものと言えば、パスポートや免許証です。

ですが、パスポートにしても免許証にしても、取得するためには手数料がかかります。貧困層に手数料を払う余裕などありません。 IDを持ちたくても手数料を用意できないため、IDをもてないのが現実です。

郵便局で発行するIDであれば比較的簡単に入手できますが、それでも手数料として300ペソ(約780円)ほどかかります。貧困層にとっては簡単に出せる金額ではありません。

また、最貧困層はゴミ山などのスラムに勝手にバラックを建てて寝起きしているため、住居自体が違法です。住所さえ定かでない状態では、IDの申請さえ困難です。

フィリピン中央銀行の統計によれば、 銀行のサービスを利用できていない人々のうちの2割は口座開設に必要な書類をもっていない、としています。

銀行口座を持ちたいけれども書類がなくてできない人々が、フィリピンには数多くいます。

こうした問題を解決するために、ドゥテルテ政権下で今、急ピッチで進められているのが「国民ID制度」です。

「国民ID制度」については後で詳しく紹介します。

大手銀行に勤めている銀行員ともなると、フィリピンでは生粋(きっすい)のエリートです。日本でもその感覚は同じですが、就職難が半端ではないフィリピンでは、そのエリートぶりが際立っています。

フィリピンには大量雇用が望める産業が栄えていないため、悲しいほどに仕事がありません。フィリピンは日本以上の学歴社会ですが、たとえ一流大学を卒業しても、それだけで正規社員として雇ってくれる会社を見つけられるほど甘くはありません。

たとえばファーストフード店でのアルバイトであれば、日本では学歴がなくても働けることが一般的です。ところがフィリピンは違います。 マクドナルドやフィリピン国内で人気のジョリビーなど、ファーストフード店で働くだけでも激しい競争が待っています。

大卒以上の学歴をもつ志願者のなかから選ばれた若者だけが、非正規社員として店に立つことが許されます。そこから正社員として採用されるためには、自分の能力をアピールするよりなく、さらに過酷な競争が待っています。

フィリピンでの就職の厳しさは、日本とは比較になりません。まして銀行員や公務員ともなると、一流大学を出ているだけでは採用されません。必要なものは「コネ」です。

フィリピンはコネ社会です。汚職や賄賂がいっこうに減らないのは、コネに頼る習性が社会の底辺にまで浸透しているからこそです。

家柄がよいほどコネに強くなります。彼らは間違いなく富裕層です。生まれながらに多くの特権を彼らは受け取ってきました。

銀行員になってからも特権は続きます。たとえばクルマです。銀行員の多くはクルマを所有しています。銀行によって異なりますが、購入金額の一部を負担してくれる銀行もあれば、無償支給してくれる銀行もあります。

エリートは様々な面で恩恵を受けています。幼い頃から特権に恵まれて育った彼らは、たいていエリート意識を持ち合わせています。

銀行業務においても、そうした面は発揮されます。銀行のサービスを受ける人々が、彼らの態度を横柄に感じることは、けして珍しくありません。

「銀行員は嫌い」というフィリピン人は数多くいます。こうした思いが、フィリピン人を銀行から遠ざけています。鼻につくエリート臭は、どこの国でも嫌われるようです。

日本では口座残高にかかわらず、口座を維持するための手数料をとられることはありません。たとえ残高がゼロになっても休眠口座にならない限り、口座はなくなりません。

しかし、フィリピンの銀行では 最低預金額(2,000P〜5,000P)を下回ると、口座を維持するための手数料が自動的に引き落とされる仕組みになっています。

そのため少額の預金しかしていない場合は、いつのまにか最低預金額を割ってしまい、手数料を何回か引き落とされることで残高がゼロになり、気づいたら口座が消えていた、なんてことが起きてしまいます。

せっかく苦労して預金をしたのに、いつのまにかなくなっていたと肩を落とすフィリピン人は少なからず存在します。

これでは少額の預金をする意味がありません。まとまった収入でも入らない限り、預金しようという気にはならないでしょう。銀行側もこれではまずいと思ったのか、最近では口座維持に必要な残高の定めをおかない口座を設ける銀行も出てきています。

たとえばBPI銀行で行っている ”Easy Saver” が、これです。Easy Saver であれば口座残高がゼロになっても手数料をとられることもなく、口座が閉鎖されることもありません。

ただし、Easy Saver は裕福ではないフィリピン人を対象としたサービスに過ぎず、 日本人が利用することはできないようです。

銀行側が口座の利用者を取り込むために維持費用をなくす方向へ舵を切れば、この問題はクリアできそうです。

ここまでフィリピン人が銀行口座を作らない7つの理由について見てきました。7つの理由についてつぶさに検討してみると、そこに貧困の格差の問題が横たわっていることがわかります。

つまり、銀行口座の保有率が高まれば、その上昇分に応じて貧困の格差が埋まったことになります。

金融市場の発展は国家繁栄の礎です。質的にも量的にも金融市場が成長することで、さまざまな産業が栄え、国民一人ひとりの暮らしぶりにフィードバックされます。

また再三指摘しているように貧困層を円滑に救済するためにも、銀行口座の普及は歓迎されます。

そのためにもドゥテルテ大統領による強い指導力のもと、抜本的な銀行制度の改革とインフラ整備が期待されています。

ドゥテルテ政権下で導入が決定された国民ID制度も、口座保有率を高める一助になると期待される改革のひとつです。

2018年8月6日、18歳以上のフィリピン人とフィリピンに在住する外国人に対して、一人ずつ番号を割り振り管理する「国民ID制法」にドゥテルテ大統領が署名したことにより、その実施が正式に決定されました。

国民ID制度は、実現のために300億ペソ(約780億円)もの予算が割かれる大事業です。この制度は、海外在住者を含めたフィリピン全国民と在住外国人に適用される予定です。

対象者には身分事項の登録が義務づけられ、登録後に12桁の番号が記された国民IDカードが発行されます。ここまでは日本で導入された「マイナンバー制度」に似ていますが、 フィリピンでは名前・性別・誕生日・生誕地・住所・国籍や携帯電話などの連絡先(任意)・顔写真に加え、さらに目(虹彩)のスキャンと指紋も登録しなければなりません。

顔写真・虹彩・指紋の登録が目指しているのは、生体認証技術に基づく個人の識別です。これらの情報はフィル ID(Phil ID)と呼ばれる単一の国識別システムに組み込まれ、国民IDカードに紐付けられます。

先にもふれた通り、現在フィリピンには30種類以上の公的身分証明書(IDカード)が存在します。公的機関や民間の各種サービスを利用する際にIDカードの提示が求められますが、その際、IDカードの種類が多すぎるために確認作業だけでも膨大な時間と労力が必要でした。

また、IDカードのなかには安全対策がもろく、偽造が容易なために詐欺に悪用されるものもあり、セキュリティ上の問題が以前から指摘されていました。

国民ID制度の導入により、政府は今後、公的身分証明書を国民IDカードに統一する意向を示しています。これによりセキュリティ上の問題がクリアされるとともに、事務手続きの簡素化が図れるため、役所などの公的機関を利用した際の待ち時間の短縮が期待されています。

フィリピンでの役所仕事の遅さは、日本とは比べものになりません。たとえば クルマの免許証にしても申請者があまりに多いため、申請してから発行までに半年から1年ほど待たされることがあります。

こうした事務手続きの緩慢さは、汚職がはびこる温床になっています。半年や1年も待たされるよりは、賄賂(わいろ)を渡すことで発行までの期間を短くしようと考える人が後を絶たないからです。

ドゥテルテ政権が国民ID制度の導入を決めた背景には、 「汚職をなくしたい」との思いも絡んでいます。

公的身分証明書が国民IDカードに統一されることで、銀行口座を新たに開く際に必要な書類にしても国民IDカードのみで足りることになります。

これまで貧困層はIDカードを作るための手数料さえ用意できずに困っていましたが、国民IDカードは無償で提供されるため、誰でも持てます。

つまり、銀行口座を新設する際に必要な証明書を、フィリピン国民であれば誰でもすぐに提示できる、ということです。

これにより口座を開くためのハードルは、一段と低くなったといえるでしょう。

国民IDカードの発行は2019年に500万人、2020年までに2600万人を予定しています。2023年までには海外在住のフィリピン人にも発行され、 2025年にはすべてのフィリピン人と在住外国人に Phil ID が割り当てられる見通しです。

しかし、国民ID制度には手放しで歓迎できない闇の部分があることも指摘されています。

- 監視社会の恐怖 -

日本でも「マイナンバー」制度が導入されたときには、情報流出の恐れとともに国家が国民を一元管理する管理社会の怖さが取り沙汰され、活発に議論されました。

フィリピンで始まる国民ID制度についても、同様の恐怖が指摘されています。 顔写真ばかりでなく虹彩や指紋まで登録されるとなると、日本の比ではない管理社会が到来する可能性があるだけに、専門家の間で物議を醸しています。

コンピュータを介した生体認証技術は今、その精度を急ピッチで上げています。近未来を描いたSF映画などでは、街中の至る所に設置された監視カメラが捉えた映像をコンピュータが解析し、誰がいつどこでなにをしたのかを記録するシーンをよく見かけます。

生体情報を含む国民ID制度の導入により、そのような徹底した管理社会を政府がその気になりさえすれば実現できる下地が、整うことになります。

そうすることで犯罪の抑止に繋がることは歓迎すべきことですが、その反面、プライバシーの観点から問題があることもたしかです。

さらに国民ID制度で問題とされているのは、IDカードを使った詳細な履歴が記録として残されることです。

単に本人確認だけを目的とするのであれば、もとより履歴を残す必要はありません。では、なぜあえて履歴を残すのでしょうか?

政府は透明性を確保するためだと説明しています。IDカードを使った申請がきちんと行われたかどうかを本人が確認する上で、履歴は必要だとの論です。

しかし、履歴を残すことは国民ID制度が制定された目的を越えていると、専門家は苦言を呈しています。身元確認を簡素化することを目的に国民ID制度の法制化が進められています。その目的を達成するために、履歴を残す必要は一切ありません。

技術および権利擁護団体メディアオルタナティブ財団(FMA)の法律およびポリシーアドバイザーである プライバシー弁護士ヤム・ヤコブは、履歴を残すことが「データ監視」の道を開くかもしれないと警告しています。

もしかすると国民ID制度の導入により監視がデフォルトになる社会が、フィリピンに訪れるかもしれません。

- 監視社会はなにをもたらすか -

国民ID制度の施行に伴い、具体的には次のような個人情報が蓄積されていくと考えられています。飛行機や船でいつどこへ移動したのか、クレジットカードを使って購入した物品やサービスのすべて、政府機関に何を請求したのか、送金センターを通じて誰にいくら送金したのか、学校の入学・卒業の記録、務めた会社や仕事の履歴、通院や入院・手術についての記録、所持している銀行口座の記録等々……。

これらは予想されているデータのほんの一部に過ぎません。実際にはもっと多くの情報が集められ、蓄積されていきます。あまりにも多くの個人情報が一元管理されるだけに、不安を拭えません。

データプライバシー弁護士のセシリア・ソリアは、履歴を残すことで「実際には一人ひとりの関係書類を作成しようとしている」としか思えないと語っています。

「それは単なるデータではありません。 データからは個人の信念や信条、性格さえも洞察できます」

ソリアの指摘は、けして大げさとはいえません。蓄積されたデータからは、個人の思想さえもある程度浮かび上がってきます。

こうしたデータを、もし政府が反体制派のあぶり出しに利用しようと思えば十分に可能です。

フィリピンにはかつて、マルコス大統領が政敵や反体制派を恣意的に弾圧した歴史があります。この先、同じようなことをしようとする大統領が現れないとは、誰にも断言できません。

その際、国民ID制度によって蓄積された履歴が悪用されるとなると、事は重大です。国民ID制度については十分な議論を尽くした上で、法制化を進める必要がありそうです。

- 国民ID制度が招く未来とは -

アロヨ政権下など過去にも国民ID制度の導入が検討されましたが、反対の声が強く実現には至りませんでした。

しかし、高い支持率を誇るドゥテルテ大統領の下で、国民ID制度はついに実施される運びとなりました。

2018年の8月初めに、民間調査機関による国民ID制度の導入についての世論調査が行われています。その結果は賛成が73%にも上っています。

反ドゥテルテを掲げるマスコミは盛んに国民ID制度に反対する動きを見せましたが、賛成票の多さはドゥテルテ人気が健在であることを示しています。

国民の多くが国民ID制度に賛成したのは、それが 貧困層にとっての救済に繋がるからこそです。

2018年3月、 国家社会経済長官のアーネスト・ペルニヤは「このシステムは、特に貧困者や取り残された人々に機会を開き、公共サービスの提供をより効率的にするだろう」と述べています。

これまでIDカードを一枚も持てなかった貧困層にとって、国民ID制度は彼らと行政をつなぐ架け橋です。 銀行口座にしても、マイクロファイナンス専用口座にしても、無償配布された国民IDカードによって、その開設手続きは簡素化されます。

口座を開きやすくなることで多くの貧困層が行政とつながることになり、救済を受けられる可能性が広がります。

果たして国民ID制度が導く未来は、貧困の連鎖が少しでも解消された社会でしょうか、それとも政府による極端な監視社会でしょうか?

今後の成り行きが注目されます。

大小7100以上の島々からなる東南アジアの島国フィリピンは、島ごとにも特徴が異なります。 国全体に美しいビーチリゾートが散在しており、高級リゾートから自然の美しさを生かしたトロピカルな雰囲気漂うリゾートまで様々。 フィリピンは熱帯性気候のため、1年を通して暖かく、マリンスポーツなどリゾート気分を味わえるのも魅力の一つ。 日本からも4時間の距離にありながら世界第3位の英語使用国のため、フィリピン留学では比較的気軽にリーズナブルに語学を学ぶことができます。