今回は「セブ島でかかりやすい病気と対策」について紹介します。

セブ島が日本と比べて、衛生面でどうしても劣ることはすでに見てきた通りです。でも、だからといって セブ島に滞在することで病気にかかりやすいのかといえば、決してそんなことはありません。

なぜなら留学生は衛生的に安全な語学学校の宿泊施設に泊まっているからです。

ほとんどの留学生は病気にかかったり体調を崩すことなく、留学生活を思いっきり楽しんでいます。 日本と比べて特別に怖い病気がセブ島に存在しているわけでもありません。

手を洗う、うがいをする、水分補給を怠らないなど通常の健康管理を心がけていれば、病気についてそれほど心配しなくても大丈夫です。

ただし、海外である以上、日本との環境の違いを常に意識して行動する必要があります。水道水などの生水を飲まない、屋台での食事は避ける、蚊に刺されないように対策をする等々の配慮はあってしかるべきです。

そのためには、セブ島で かかりやすい病気についての基本的な知識を身につけておくこと、予防と対策をしっかり行うことが必要です。

フィリピン留学、一歩踏み出せないあなたへ

フィリピンの留学エージェントを徹底比較&選び方を解説

これを見れば自分に合った留学エージェントがわかる!

日本と南国ではかかりやすい病気が異なる

まずはじめに日本とセブのような南国とでは、かかりやすい病気に違いがあることを知っておいてください。

その違いは主に、両国の気候条件と衛生環境の差に基づきます。多くの病気の原因となる ウイルスや細菌は、それぞれに活動しやすい温度と湿度があるため、感染症などの流行する時期が、日本とフィリピンではずれています。

インフルエンザが日本で流行するのは、たいてい冬です。その理由は低温・低湿度を好むウイルスにとって、日本の冬は活動しやすい絶好の環境だからです。

冬は気温が下がり、空気が乾燥しやすくなります。するとウイルスの水分も蒸発するため軽くなり、空中に浮遊しやすくなります。そのため咳やくしゃみをすると、より遠くまでウイルスが飛ぶようになります。

さらに、乾燥した空気を吸うことで口や鼻の粘膜も乾燥するため、ウイルスは容易に人の体内に侵入します。冬はただでさえ体温を維持することで体力を消耗します。その結果、人の免疫力が低下するため、ウイルスに感染しやすくなるのです。

こうしてウイルスによる感染が次々に広がることで、日本では冬にインフルエンザが流行するわけです。

一方、フィリピンの気候は常夏のため、インフルエンザウイルスの好む冬がありません。 フィリピンにもインフルエンザはありますが、かかっている方はごく少数といえます。

このように、日本とフィリピンでは気候の違いからかかる病気が異なります。正確な情報に基づき、正しく対処するようにしてください。

たとえば熱が出て身体がだるい症状に襲われたからといって、日本と同様にただの風邪と勝手に判断するのは早計です。風邪と似た症状を起こす病気として、フィリピンではデング熱があります。デング熱の症状にも一致する場合は、早めに病院で見てもらう必要があります。

また、フィリピンに来てから犬などの動物に咬まれたときも注意してください。咬まれることで狂犬病に感染した可能性もあるため、この場合は急いで病院の診察を受けるべきです。

南国のフィリピンには、日本ではほとんど見られない病気もあります。 発熱の際には腸チフスの検査を、下痢や腹痛がひどいときはアメーバ赤痢の検査を受けることが一般的です。

南国特有の病気への用心を怠らないようにしてください。

安全な留学生活を送るために、食中毒・デング熱・狂犬病などセブでかかりやすい病気についての知識と対策を、まずは身につけましょう。

CONTENTS

セブでかかりやすい一番の病気は、旅の疲れによる発熱や体調不良に見舞われることです。

留学準備の疲れもあれば、慣れない海外での緊張感、ハードな日程からの疲れ、睡眠不足、見るもの聞くものすべてが新鮮なことから生じる興奮などが原因となり、急な発熱や身体がだるいなどの症状に陥ることがあります。

留学してすぐというよりも留学して2週目か3週目あたりに、この症状を呈することが多いようです。 ようやく生活に慣れて、気が緩んできたときに出やすい症状といえます。

留学先で体調を崩すと重い病気にかかったのではないかと気を病むものですが、単なる疲れや環境の急激な変化による一時的な症状の場合はまもなく回復することが一般的のため、心配には及びません。

水分をしっかり補給し、睡眠を十分にとるようにすれば自然に元気を取り戻せます。

ただし、発熱の際、次の場合には単なる疲れではない可能性もあるため、病院で診察を受けた方が賢明です。

1. 39度以上の高熱、あるいは平熱より2度以上高いとき

2. 嘔吐や強い腹痛、下痢があるとき

3. 咳・痰・鼻水などの症状がないのに、38度以上の高熱があるとき

4. 水分や食事がとれないとき

5. 肺や心臓などに持病がある人

4. 咳が2週間以上続いているとき

5. 息苦しく、横になって眠れないとき

6. その他、不安なとき

「病は気から」とも言われるように、海外にいるからとあまりにも心配しすぎると余計に体調を崩しやすくなります。 もちろん予防に努めることは大切ですが、いざ発熱した際は焦ることなく、学校内にある救急室に行くか、専属のドクターに相談してください。

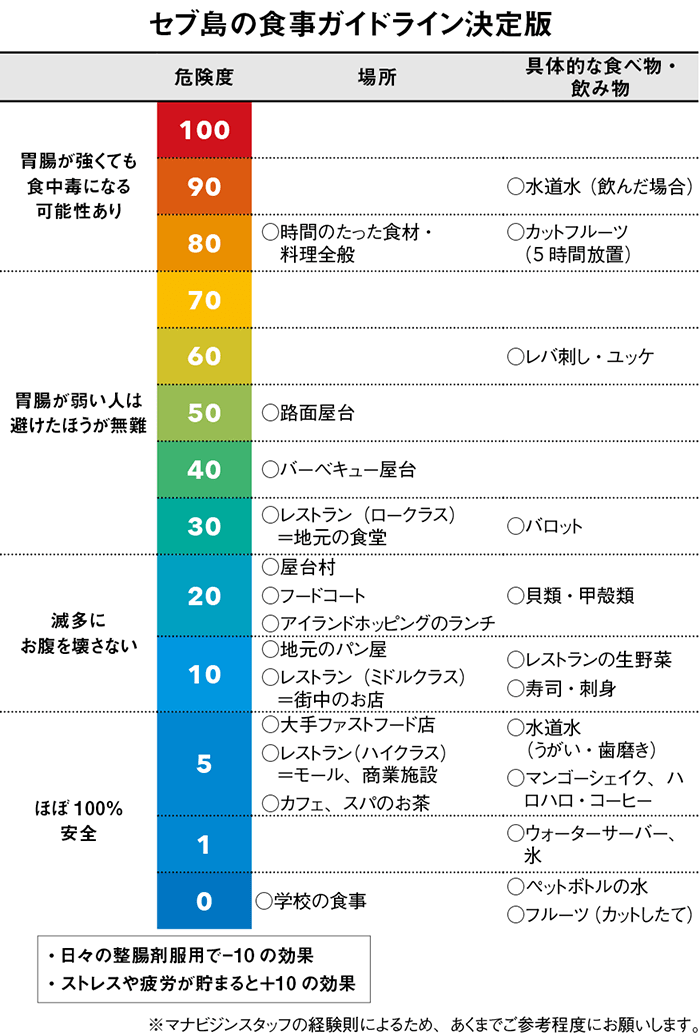

食中毒は日本人観光客や留学生がセブで最もかかりやすい病気です。

食中毒にかからないための対策はいくつかありますが、一番重要なのは食中毒になりやすい食事を避ける事です。これだけでも、食中毒にかかるリスクをぐんと下げられます。

具体的にはこちらのセブ島食事ガイドラインをご参考にしてください。

食中毒の主な原因は、細菌とウイルスです。細菌ではサルモネラや、病原性大腸菌の一種であるO157、ボツリヌス菌などの名前を聞いたことがあることでしょう。ウイルスではノロウイルスが有名です。

これらの細菌やウイルスを口から摂取することで、食中毒が発生します。 何かを食べたり飲んだりした際、そこに細菌やウイルスが混入していることがほとんどです。

すでに腐っているもの、あるいは腐りかけているもののなかには、細菌やウイルスが大量に発生しています。セブのように1年中暑い場所では日本に比べて日持ちが短くなるため、食料や飲み物に細菌やウイルスが発生しやすくなります。牛乳や玉子などを日本にいるときと同じ日持ち感覚で口にするのは危険です。

セブには日本にはないフルーツが豊富にあり、カットされたフルーツがスーパーなどで売られています。これらも時間が経つとすぐに傷んでしまいます。注意してください。

不衛生な場所でも細菌やウイルスが活発化します。セブには多くの屋台が出ていますが、皿を洗うにしても不衛生なことが多く、屋台で食べることで食中毒を起こすこともあります。

ローカルの食堂も似たような状況です。その衛生度は屋台よりはましですが、外国人客が利用する高級レストランには遠く及びません。

同じものを食べても現地の人たちは平気なのに日本人が食中毒にかかるのは、耐性の問題です。 現地の人たちは幼い頃から生水や食事を通して細菌やウイルスに慣れているため、耐性がついていると考えられます。

同じものを食べてもその日の体調によって食中毒にかかることもあれば、身体の中で食中毒の原因となる細菌やウイルスを退治することで、なんら症状に表れないこともあります。

なお、細菌やウイルスは食料のみに混入しているとは限りません。お金を触ったり、何かを掴んだ際に手に細菌やウイルスが付着し、食事の際に口から入ってしまうこともあります。「食事の前には手を洗いなさい」とよく言われますが、セブ留学中は素直に実行した方が食中毒にかかるリスクを抑えられます。

食中毒は原因となる細菌・ウイルスの種類によっても症状が異なります。腹痛・下痢・嘔吐・発熱などが基本的な症状です。

何を食べて食中毒になったのかを特定できれば、どの細菌・ウイルスが原因なのかを推測できますが、発病までの時間は様々であるため、集団食中毒でもない限り、なかなか特定できません。潜伏期間が1週間を越える場合もあります。

程度が軽い場合は安静にしているだけでも自然に回復しますが、 症状が重い場合は病院で治療を受ける必要があります。

ことに注意を要するのが「アメーバ赤痢」です。「アメーバ赤痢」はセブでかかりやすい食中毒の一つです。激しい腹痛・下痢・嘔吐・発熱を伴います。

「アメーバ赤痢」の場合は適応した薬を飲んだり点滴を受けない限り、症状が治まりません。症状が疑われる場合は早めに病院に行き、検査を受けるようにしましょう。

病院に行くまでの間は、脱水症状にならないように水分補給を心がけてください。

予防の第一歩は、食中毒の原因となる細菌・ウイルスに汚染された食べ物をとらないように気を付けることです。

明らかに衛生に問題がありそうな店は避けるべきです。

水も水道水は飲まず、学校内にある清潔なウォーターサーバーやコンビニなどで売られているペットボトルのミネラルウォーターを飲みましょう。

現地の人々が使うローカルな食堂や屋台での飲食は、特に気を付けてください。

結局のところ、 食事は学校内、あるいは外国人がよく使うような高級レストラン、モール内のレストランに限り、ローカル食堂や屋台を利用しないことが、食中毒を防ぐことに役立ちます。

しかし、せっかくの留学中にローカルな食べ物を試してみたい方は多いことでしょう。食と水の問題については別ページにて詳しく取り上げていますので、参考にしてください。

繰り返しますが、食事前には手を洗う、あるいはアルコール消毒をするなどの予防策は基本ですがかなり有効です。

デング熱はフィリピンに限らず、アジアや太平洋諸島をはじめとする世界中の熱帯・亜熱帯地域に広く分布する感染症です。

フィリピンではありふれた病気の一つに過ぎず、デング熱にかかったことがある人は数多くいます。デング熱にかかったと言っても「それは大変でしたね」と同情される程度です。現地では特段、危険な病気とは見なされていません。

ただし、ごくまれにデング熱からデング出血熱という重い病気を併発することがあり、適切な手当がされない場合は死に至ることもあります。 適切な処置をしてさえいれば回復し、後遺症も残らない感染症です。

そのため、デング熱についての正確な情報を得ること、症状があてはまるときの対処方法、予防についての知識を身につけることが大切です。

デング熱はデングウイルスを持つ蚊に刺されることで感染します。デングウイルスを持つのはネッタイシマカ・ヒトスジシマカなどですが、その種の蚊がすべてデングウイルスを持っているわけではなく、ごく一部の蚊に限られています。

蚊を通してのみ感染するため、人から人へ感染することはありません。

デングウイルスには4つの型があり、一度かかると免疫ができます。しかし、4つの型のうち自分が感染した型と異なるデングウイルスに感染した場合は、再発症します。

現地では「2度デング熱にかかると死ぬ」という噂が流れることもありますが、そんなことはありません。ただし、2度目の感染によってまれに重度の合併症が引き起こされることがあります。

一度感染した場合は、とくに予防を心がけた方がよいでしょう。

シマ蚊の活動時間は夜明け少し前から日暮れまでの間です。ことに朝と夕方はシマ蚊に刺されるリスクがもっとも高い時間帯です。ただし室内にいるシマ蚊は、夜間でも刺すことがあります。

デングウイルスを持った蚊に刺され感染した場合は、4〜7日の潜伏期間の後、急な高熱・頭痛・関節痛・発疹・倦怠感などの症状に見舞われます。ときには40度を超える高熱に襲われることもあります。

発熱は3~5日間継続し、熱が下がるとともに痒(かゆ)みを伴ったハシカのような発疹が胸部や四肢に広がることがあります。発熱の後に発疹が出た場合は、迷わず病院に行くことです。

食欲不振や全身の倦怠感は1~2週間ほど続きます。安静にしていれば、その後自然に回復します。

デング熱には特効薬がありません。そのため病院ではデング熱がどうかの検査を行い、デング熱に感染している場合には必要な対症療法が施されます。基本的には特別な治療を行わなくても、重症に至ることなく自然回復します。

だからといって病院に行くことなく自宅療養を続けるのは危険です。 万が一にもデング出血熱を併発した場合は、なにもせずに放置していると命を失うことにもなりかねません。病院で診察を受けてさえいれば、デング出血熱にかかったとしても輸血など適切な処置が行われるため、早期に回復することが一般的です。

注意すべきは熱が出た際に、日本で買い求めた解熱剤などを安易に使用しないことです。日本で販売されている解熱剤にはアスピリン系もありますが、デング熱に感染している場合にアスピリン系の薬剤を飲むと、症状が悪化する危険があります。

デング熱が疑われる場合に鎮痛解熱剤を使いたいときは、病院に行くか現地の薬局で買い求めた方が安全です。よく使われるのが欧米でも人気の「パラセタモール(Paracetamol)」です。

なお、ときどきデング熱による死亡率が日本のメディアに取り上げられることがあります。セブシティでは2017年に2,255人がデング熱に感染し、39人が亡くなっています。

死亡率だけを見ると高いと感じるかもしれませんが、亡くなった39人のうちの36人が15歳未満の子供です。子供と老人は体力的に劣るため死亡率が高いこともうなずけますが、それ以上にフィリピンの貧困の格差こそが、高い死亡率を招いている本当の原因です。

貧困層の家庭ではお金がないため、子供が病気になっても病院に連れて行けないことが普通です。そのため症状が目に見えて悪化したときには、もう手遅れになっているケースが多いのです。

病院で適切な治療を早期に受けてさえいれば、死ななくて済んだ命といえるでしょう。

ですからフィリピンでの死亡率が高いからと、デング熱をことさら恐れる必要はありません。死亡率に着目するのであれば、インフルエンザの方がよほど高いという現実があります。

デング熱の感染が疑われる際は、病院で検査を受けることを優先してください。目安として発熱が3日以上続くときは、病院での受診をおすすめします。それだけでデング熱に伴うリスクは大幅に下がります。

デング熱に感染しないための対策は、ただひとつ、デングウイルスを持った蚊に刺されないように気を付けることです。

デングウイルスを持ったシマ蚊が多いのは、セブ市内ではコロンストリート付近など貧困層が住むエリア、セブ市外では林や池や川が多いマクタン島やボホール島といわれています。

これらの地域に出かける際には、蚊に刺されないように入念な準備を行ってください。まず服装ですが、長袖シャツ・長ズボンなどを着用することで肌の露出をできるだけ抑えてください。

虫除けスプレーは必需品です。肌の露出した部分に2~3時間おきに塗布するとよいでしょう。 虫除けスプレーは現地で買い求めたほうが強い効き目を期待できます。

語学学校やモール内であればデングウイルスを持ったシマ蚊はまずいないと考えられますが、不安な場合は服装に気を配るようにしてください。長袖・長ズボンを着用し、サンダルではなくスニーカーを履いた方がよいでしょう。

もし部屋に蚊が入ってくることがあれば、室内に蚊取り線香や電気蚊取り器を置くようにしてください。殺虫剤や蚊帳なども、あれば便利です。セブ現地でも購入可能です。

狂犬病は日本では1957年以降国内での発生が報告されていないため、身近な病気ではありません。しかし、実際には世界の多くの国と地域で狂犬病は発生しています。WHOの推計によると世界で毎年5万5千人の患者が狂犬病で死亡しています。

アジアではインドと中国に狂犬病が集中しています。

狂犬病は一度発症してしまうと100%死に至るウイルス性の人畜共通感染症です。狂犬病についての知識、犬や動物に噛まれた際の対処法を身につけておくべきです。

なお狂犬病に感染した犬に噛まれた場合でも、 すぐに病院にて適切な処置を受けさえすれば、発症には至りません。

狂犬病の主な病原体は狂犬病ウイルスです。このウイルスに感染した犬や猫、コウモリなどの唾液が人の体内に侵入することで、動物から人へと感染します。具体的には狂犬病ウイルスを保有する動物に咬まれたり、引っかかれたりすることで、その傷口からウイルスが侵入します。

「狂犬病」という名称からして犬だけが危険と思われがちですが、狂犬病ウイルスはほ乳類であれば感染すると推測されています。犬だけではなく猫やキツネ、コウモリなど多くの動物が感染源となっています。

狂犬病ウイルスの潜伏期間は1~2ヶ月あるため、 咬まれた動物が狂犬病であるかどうかは見た目だけではわかりません。

狂犬病ウイルスを持っていない動物に咬まれた際は、なんら問題ありませんが、万が一にもその動物が狂犬病に感染していた場合は命さえ危険にさらされるため、すぐに適切な処置を施す必要があります。

感染から発症までの潜伏期間は、咬まれた部位によって異なります。一般的には1~2ヶ月とされています。咬まれた後、たいしたことがないと放置して発症した場合は、現代の医学ではもはや対処の仕様がありません。

はじめの症状は風邪とよく似ています。発熱・頭痛・倦怠感・筋肉痛・疲労感・食欲不振・嘔吐・咽頭痛・空咳から始まり、咬まれた部位の痛みや知覚異常・痙攣(けいれん)が引き起こされます。さらに症状が進むと恐水症となり、液体を飲むことができなくなるとともに、やがて水を見ただけで痙攣発作を起こすようになります。

最終的にウイルスが脳にまで達し、興奮や不安状態、錯乱・幻覚、攻撃的状態を経て昏睡状態に陥り、やがて呼吸困難によって死に至ります。

このように、 狂犬病は一度発症してしまうと、ほぼ100%死に至る感染症です。

そのため、狂犬病に感染した際は潜伏期間中に手を打ち、発症しないように全力を尽くすことになります。

狂犬病を予防する最善の方法は、渡航前に日本国内で狂犬病ワクチン予防接種を受けることです。野生動物と接触する機会が多い場合や、医療機関が近くにない地域を訪れる際は、予防接種を受けた方が安全です。

では、セブはどうかといえば、狂犬病にかかった犬や動物はほとんどいないことに加え、近くに信頼できる医療機関が多いため、予め狂犬病の予防接種を受ける留学生は、ほとんどいません。

もちろん予防接種を受けた方が安心ですが、そこまでしなくても狂犬病にかかる危険度は低めです。ただし、野良の犬や猫、あるいは放し飼いされている動物たちが街中にも多いため、注意が必要です。

日本では野良犬をほとんど見かけないため、セブの野良犬の多さにはビックリするかもしれません。 セブに限らず東南アジアであれば、どこも似たり寄ったりです。東南アジアでは人と犬や猫が同じ空間に共存していることが当たり前です。

とはいえ、南国の犬や猫は人に近づいてくることは滅多にありませんので、こちらから犬に近づいて蹴ったり叩いたりしない限り、犬の方から襲ってくることはほぼありません。

そもそも徒歩ではなくタクシーで移動していれば、犬などの動物と出くわすこともありませんから安全です。

日本とは異なることを自覚し、犬や猫などの動物には絶対に触れないように心がけてください。可愛いからと近づけば、リスクが増すだけです。

それでも犬や猫などに咬まれたり引っかかれたりしたときは、すぐに処置する必要があります。まず傷口を流水と石鹸でよく洗い流してください。消毒薬やエタノールがあれば、消毒した方が安全です。狂犬病ウイルスはアルコールなどで死滅するとされています。

応急処置が済んだ後は、できるだけ早く病院で受診することです。

病院では狂犬病の発症を抑えるためにワクチン接種を行います。狂犬病は放置しておけば死に至る怖い病気ですが、動物に咬まれたり引っかかれた際に適確な処置を行い、病院での受診を怠ることさえなければ、発症することなく健康を維持できます。

情報をもとに正しく行動すれば、けして恐ろしい病気ではありません。

ここまでセブでかかりやすい食中毒や、日本では見られないため基本的な知識や対処法がわかりにくいデング熱と狂犬病について紹介してきました。

いずれも適確な処置を施せば、特段怖い病気ではありません。それでも、せっかくのセブ島留学中に病気にかかるのでは留学生活を楽しめません。そこで、総合的な対策について今一度、確認しておきましょう。

出かける際に持ち歩く物といえばティッシュやハンカチが、真っ先に浮かぶことでしょう。

では、フィリピン人が外出時に携帯する定番といえば、なんだと思いますか?

正解は、除菌用のアルコールジェルです。フィリピンのスーパーやドラッグストアに足を運んでみれば、日本とは比べものにならないほど多くの種類のアルコールジェルがズラリと並んでいます。オシャレなボトルも多く、日本へのお土産としても人気があります。

体に気を使うフィリピン人は常時アルコールジェルを携帯しています。食事の前はもちろん、トイレの後やお金に触れた後、土をいじった後など、事あるごとにアルコールジェルを取り出しては手や指先を消毒しています。

日本に比べると不衛生さが目につくフィリピンですが、中流層以上のフィリピン人は特に、衛生に人一倍気をつかっているように見受けられます。

この習慣は日本人も積極的に真似した方がよいでしょう。手と指先を消毒する習慣がつけば、細菌やウイルスを口にするリスクを減らせます。

モール内にあるドラッグストア「Watson」だと、写真のようなかわいい除菌用のアルコールジェルを売っています。

お土産にもなりますね!

アルコールジェルを使って除菌するからと言っても、手を洗わなくてよいわけではありません。手は小まめに洗う習慣をつけるとよいでしょう。手洗いをしたうえで、アルコールジェルを使うことが基本です。

うがいも効果的です。常夏のため口腔の粘膜が乾燥し、有害物質が喉に張り付きやすくなっています。小まめにうがいをすることで、これらの細菌やウイルスを吐き出すことができます。

うがいや歯磨き程度であれば水道水でも大丈夫です。ただ建物やエリアによってはおすすめできない場合もありますので、学校のオリエンテーションに従ってください。

南国は日本に比べて害虫が多く存在します。開放感と暑さから、つい露出度が高めの服装を選びがちですが、防虫対策上は好ましくありません。

涼しい素材を選ぶことで長袖・長ズボンなど露出度が低い服装をすることをおすすめします。蚊などの虫に刺されにくい服装を徹底することで、虫から感染する多くの病気を防げます。

防虫スプレーは実際のところ、遠出をしない限りほとんど使う人はいませんが、滞在する部屋に蚊が入ってくる場合は、入口に撒いておくだけでもだいぶ変わるでしょう。

現地に長く住んでいる日本人の多くは、平気で屋台やローカルの食堂で食事をします。屋台やローカルの食堂が衛生面で劣るからとはいえ、実際にはすべての店が危険なわけではありません。ですが、どの店が安全でどの店が怪しいかの線引きを、短期しかセブに滞在しない人が行うことはまず無理です。

ローカルな食堂や屋台での飲食は、できるだけ避けた方が無難です。また、何を食べるにせよ口に含んだときに違和感を感じた際は、箸を止めることも大切です。「もったいない」よりも「安全」を重視した方がよい場合がほとんどです。

生水は危ないとの認識は広く共有されていますが、氷まで危ないと考える人は少数に留まっています。というのは、セブ島のほぼ全ての飲食店では氷は業者から購入しています。

留学生が行くレベルの飲食店で水道水を使うことはまずありません。不安に思う場合は、お店のスタッフに聞いてもらえば良いです。水道水かどうかを聞くことは全く失礼にはあたりませんので、気にせず聞いてみてください。

さらに、基本中の基本として自分自身の体力を損ねないように暴飲暴食は慎み、睡眠を十分に取ること、適度な運動を欠かさないようにすることが何より大切です。 身体に抵抗力がつけば、病気にかかる率も下がります。

南国のセブには日本にはない種類の病気もあるだけに不安を拭えないかもしれませんが、いざというときに備えて病気に対する知識と対処法や予防法を身につけておけば、恐れる必要はありません。

十分に備えることで病気にかかるリスクを抑え、セブ島留学を楽しんでください。

万が一体調不良の場合には、最初は学校で相談してください。どこの学校にも医務室はありますし、定期的にドクターが往診に来る学校もあります。

そこで病院にかかった方が良いという場合には、病院受診することとなります。また、夜間や週末には学校の医務室が開いていないと思いますので、その場合は最初から病院に行くこともできます。

学校の医務室のオープン時間や、週末に具合が悪くなってしまった場合の対応については、入学後のオリエンテーションで説明されると思います。気になる場合には事前に学校スタッフに確認してください。

病院受診する場合、基本的には学校スタッフが付き添ってくれます。また、 留学生の方は海外旅行保険に加入してからセブ島にきますので、病院では保険を使って自己負担なしで病院受診できます。

(もともとお持ちの持病などは一部保険対象外となるものもあります。詳しくは保険会社にご確認ください)

セブ島のいくつかの病院には「ジャパニーズヘルプデスク」というものがあります。

ジャパニーズヘルプデスクでは、次の4つのサポートをしてもらえます。

(1)診察予約

(2)キャッシュレス診察

(3)病院内アテンド

(4)医療通訳サポート

ドクターが病院内のジャパニーズヘルプデスクのオフィスに来て、日本人スタッフが翻訳してくれながら診察を受けられます。医療費も加入した保険内で出来るので、支払いは要りません。その手続きも全てやってもらえます。

セブドクターズホスピタル、チョンワホスピタルマンダウエには日本人スタッフもいます。セブシティで留学している方は、そのどちらかに行くパターンがほとんどです。

ジャパニーズヘルプデスクがある病院

セブドクターズホスピタル

・電話番号:+63-32-516-3341

・日本語対応:可

・対応時間:月-土 8:30-17:30

チョンワホスピタル

・電話番号:+63-32-318-6057

・日本語対応:可

・対応時間:月-土 8:30-17:30

UCメディカルセンター

・電話番号:+63-32-350-2656

・日本語対応:不可

・対応時間:月-土 8:30-17:30

マクタンドクターズホスピタル

・電話番号:+63-32-318-6063

・日本語対応:不可

・対応時間:月-土 8:30-17:30

大小7100以上の島々からなる東南アジアの島国フィリピンは、島ごとにも特徴が異なります。 国全体に美しいビーチリゾートが散在しており、高級リゾートから自然の美しさを生かしたトロピカルな雰囲気漂うリゾートまで様々。 フィリピンは熱帯性気候のため、1年を通して暖かく、マリンスポーツなどリゾート気分を味わえるのも魅力の一つ。 日本からも4時間の距離にありながら世界第3位の英語使用国のため、フィリピン留学では比較的気軽にリーズナブルに語学を学ぶことができます。